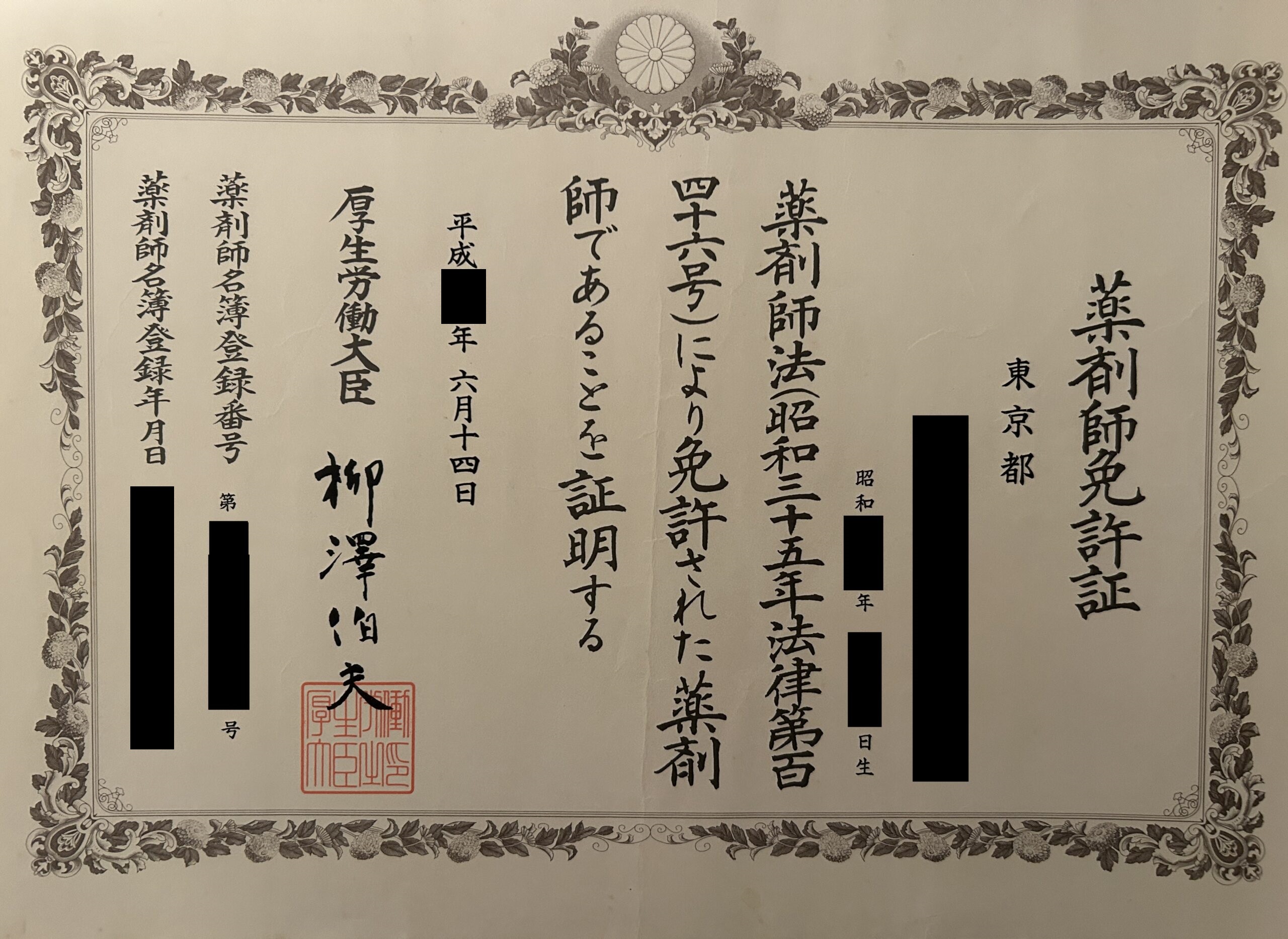

【記事監修】 現役薬剤師(現場経験15年以上)

- ✅ 監修者:当サイト提携薬剤師

- ✅ 専門資格:認定薬剤師、認定実務実習指導薬剤師

- ✔ 15年以上にわたり、累計10万枚以上の処方箋を扱った豊富な臨床経験。

- ✔ 大学病院門前薬局での高度な専門処方(がん治療・難病薬)対応実績あり。

- ✔ 地域薬局・ドラッグストアでの一般の方への服薬指導・健康相談実績多数。

- ✔ 本記事は、公的データ(厚生労働省等)に基づき、監修者が内容の正確性と安全性を確認しています。

「また胃がもたれる…」「胸焼けが辛すぎる…」

そんな時、つい手を伸ばしてしまう胃薬。薬局のカウンターでも、「いつものやつください」と慣れた様子で買っていかれる方を毎日お見かけします。

でも、少しだけ立ち止まって考えてみませんか?

その胃薬、あなたの症状に本当に合っていますか?

実は、胃薬にはそれぞれ「得意なこと」と「苦手なこと」があります。まるで消防士のように、今すぐ火を消すのが得意な薬もあれば、水道の元栓を締めるように、じっくり原因に働きかける薬もあるんです。

この違いを知らずに何となく飲み続けるのは、本当に勿体ない。あなたの大切な時間とお金、そして何より胃の健康を無駄にしてしまうかもしれません。

この記事では、15年以上現場に立つ薬剤師として、胃薬の効果時間から成分ごとの特徴、そして「これだけは守ってほしい」安全な使い方まで、私の経験と感情を込めて、どこよりも分かりやすく解説します。

胃薬はいつ効くの?【種類別】効果が出るまでの時間早見表

「この辛さ、一刻も早くなんとかしたい!」その気持ち、痛いほど分かります。

胃薬の効果時間は、成分が「どうやって胃に働きかけるか」で全く違ってきます。市販薬を中心に、その違いを見ていきましょう。

【数分で実感】今すぐ楽になりたい時の「制酸薬」

- 制酸薬(水酸化マグネシウムなど):効果は数分~15分

これはまさに「火事場の消防士」。出すぎた胃酸に直接バケツで水をかけるように、化学反応で瞬時に中和します。「とにかく今、この胸焼けを止めたい!」という緊急事態に最適です。ただし、胃酸が作られるのを止めるわけではないので、効果は一時的。火は消せても、火元はそのまま、とイメージしてください。

【30分から効く】胃酸の”蛇口”を締める「H2ブロッカー」

- H2ブロッカー(ファモチジンなど):効果は30分~1時間後

こちらは「胃酸工場の生産調整係」。胃酸を作る指令を出すスイッチ(H2受容体)をブロックし、胃酸の分泌そのものを穏やかにします。即効性では制酸薬に劣りますが、長時間にわたって胃を穏やかな状態に保ってくれるのが強みです。 - 消化酵素剤:効果は30分~1時間程度

食べ過ぎによる胃もたれに。食べたものの分解をサポートする「助っ人」です。食事と一緒に、あるいは食後に飲むことで効果を発揮します。

【じっくり効く】根本から治す処方薬や漢方

- PPI(プロトンポンプ阻害薬):効果安定まで数日

これは「胃酸工場の最終バルブ」を閉じる、最も強力な薬。主に処方薬として使われます。非常にパワフルですが、効果が安定するまでに数日間の継続服用が必要です。「もう胃酸トラブルを繰り返したくない」という根本治療で使われます。 - 漢方薬(安中散など):効果実感まで数週間~

西洋薬が症状を「抑える」のに対し、漢方は胃が本来持つ力を引き出す「土壌改良」のようなイメージです。冷えた胃を温めたり、気の巡りを整えたり…。即効性はありませんが、体質から変えていきたい方に寄り添ってくれます。

【薬剤師YSのワンポイントQ&A】

Q. とにかく即効性が欲しいです!どれを選べばいいですか?

A. それなら迷わず「制酸薬」です!特に、水に溶かして飲む液体タイプや、口の中で噛み砕くチュアブル錠は、錠剤よりも吸収が早いので、よりスピーディーに効果を実感しやすいですよ。薬局で「一番早く効くのが欲しい」と言われたら、私もまずこれらをおすすめします。

【薬剤師が伝授】もう迷わない!即効性胃薬の選び方と安全な使い方

使用前に製品情報を読み、症状・体質に合う薬を購入・使用する。

使用しても症状が良くならない場合は、薬の専門家(薬剤師・登録販売者)に相談する。

「今すぐこの胸焼けをどうにかしたい!」そんな切実な思いには、制酸薬があなたの強い味方になります。

特に液体やチュアブルタイプは、胃ですぐに広がるのでおすすめです。

【現場の薬剤師からのこっそり話】

制酸薬の中でも、「水酸化マグネシウム」を含む薬は、実は便を柔らかくする作用も期待できます。なので、薬局では「胃もたれも辛いけど、便秘も気になってて…」という方には、そっとこの成分が入ったものをおすすめすることがあるんですよ。一石二鳥になるかもしれません。

薬剤師が声を大にして言いたい!胃薬の使いすぎ、本当に怖いです

即効性のある胃薬は、あくまでその場しのぎの「お守り」です。頼りになる存在ですが、それに甘えすぎてはいけません。

【これだけは覚えて帰ってください】

薬を2~3日飲んでも症状が良くならない、または何度も繰り返すなら、それは体からのSOSサインです。

絶対に自己判断で続けず、必ず病院へ行ってください。

これが、隠れた病気を見逃さないための、一番大事な約束です。

胃薬の効果を120%引き出す!【保存版】正しい飲み方とタイミング

せっかく飲むなら、薬の力を最大限に引き出してあげたいですよね。実は、飲むタイミングを間違えるだけで、効果が半減してしまうことも…。ここでしっかりおさらいしましょう。

「食前・食後・食間」…ベストなタイミングはいつ?

| 服用タイミング | 目的 | 薬剤師からの補足アドバイス |

|---|---|---|

| 食前 | 食事による胃酸分泌を先回りしてブロック! | 食事の30分~1時間前がベスト。「いただきます」の前に、胃の準備を整えてあげましょう。 |

| 食後 | 食べたもので荒れがちな胃の粘膜を優しく保護。 | 食後30分以内に。「ごちそうさま」の後の、胃へのいたわりです。 |

| 食間 | 空っぽの胃で、薬の効果をダイレクトに届ける! | ここ、一番の間違いポイント!「食事中」ではありません。食後2~3時間後の空腹時を指します。胃に何もない状態で飲むからこそ、薬がしっかり働けるんです。 |

【薬剤師YSのワンポイントQ&A】

Q. 「食間」って、食事の途中かと思ってました!

A. そう思われている方、本当に多いんです!薬局でも何度も説明しました(笑)。薬の世界で「食間」と言ったら、「食事と食事の間」、つまりお腹が空いている時なんです。特に胃酸を中和する薬は、このタイミングで飲むと効果てきめんですから、ぜひ覚えておいてくださいね。

なぜ「水で飲む」のが絶対なの?お茶や牛乳がダメな悲しい理由

「水がないから、お茶で飲んじゃえ!」…その一口が、薬の効果を台無しにしているかもしれません。

これは脅しでも何でもなく、科学的な事実です。お茶に含まれるタンニンや牛乳のカルシウムは、薬の成分とガッチリと手を組んでしまい、水に溶けない塊(キレート)を作ってしまうことがあります。

そうなると、体は薬を吸収できず、効果はゼロに…。それどころか、予期せぬ副作用の原因にもなりかねません。

薬への敬意を込めて、必ずコップ1杯の水かぬるま湯で飲んであげてください。それが一番、薬が喜ぶ飲み方です。

【要注意】胃薬が効かない…それ、病気のサインかも?薬剤師が教える対処法

「ちゃんと飲んでるのに、全然良くならない…」そんな時は、薬以外の原因に目を向ける必要があります。

原因①:あなたの生活習慣が、薬の効果を邪魔しているかも

- 食生活やストレス: 脂っこいものばかり食べたり、夜遅くに食事したり、強いストレスを感じたり…。心当たりはありませんか?薬はあくまでサポート役。胃をいじめる生活を続けていては、どんな名薬も効果を発揮できません。

- 他の薬との相性(相互作用): 飲んでいる薬は胃薬だけですか?痛み止めや骨の薬など、他の薬との組み合わせによっては、胃薬の効果が弱まったり、逆に副作用が強く出たりすることがあります。「お薬手帳」は、こういう時のための命綱です。必ず薬剤師に見せてください。

【薬剤師からの老婆心】

薬局でよくお見かけするのが、「食後すぐに横になる」習慣のある方。これ、本当に胃には最悪なんです…。食べた物と一緒に胃酸まで食道に逆流してきて、胸焼けの原因になります。薬を飲む前に、まず食後2~3時間は座っているか、立っていることを心がけてみてください。それだけで、驚くほど症状が改善する方もいらっしゃるんですよ。

原因②:胃薬で隠された、危険な病気の可能性

これが一番怖いケースです。市販薬で症状が一時的に和らぐことで、本来治療すべき病気の発見が遅れてしまうことがあります。

【警告:即、病院へ】こんな症状は絶対に見逃さないで!

- 痛みがどんどん強くなる、2週間以上も続く

- 黒い便(タール便)が出た、血を吐いた

- 理由もなく体重が減っていく、食欲が全くない

薬剤師からのお願い:特に黒い便や吐血は、胃や十二指腸からの出血を示唆する極めて危険なサインです。迷わず、今すぐに救急外来を受診してください!

【薬剤師YSのワンポイントQ&A】

Q. 3日飲んでもスッキリしません。薬を変えれば治りますか?

A. その考えは危険です!市販薬を2~3日試しても改善の兆しが見えないなら、それはもう市販薬で対応できる範囲を超えている可能性が高いです。自己判断で薬をコロコロ変える「胃薬ホッピング」は絶対にやめて、専門家である医師の診察を受けてください。あなたの体を守るための、一番の近道です。

最後に、薬剤師からあなたへ一番伝えたいこと

市販薬は症状の緩和を目的としていますが、長期間の自己使用は、病気の見逃しや副作用のリスクにつながるため、注意が必要です。

薬は、正しく使えば素晴らしい味方ですが、一歩間違えれば危険な存在にもなります。自己判断での長期服用は、本当にやめてください。それは、時限爆弾のスイッチを自分で押しているようなものです。

そして、どうか私たち薬剤師を頼ってください。薬局に来られた際は、恥ずかしがらずに、ぜひこんなことを教えてください。

- どんな症状ですか?(いつから、どんな風に痛むか)

- 他に飲んでいる薬やサプリはありますか?(お薬手帳がベスト!)

- 治療中の病気はありますか?

【現場の薬剤師からの最後のお願い】

もしよろしければ、「最後に何を食べたか」も教えてください。「天ぷらを食べた後の胸焼け」と「空腹時のキリキリした痛み」では、原因も、おすすめする薬も全く違います。あなたの言葉一つ一つが、最適な薬を見つけるための、何よりのヒントになるんです。

まとめ:賢い胃薬との付き合い方

長い旅、お疲れ様でした。最後に、今日の要点だけをまとめます。

- 今すぐなら「制酸薬」(数分)、じっくりなら「H2ブロッカー」(30分~)と目的で使い分ける。

- 薬の効果を最大にするには、正しいタイミング(特に「食間」の理解!)と水で飲むことが絶対条件。

- 2~3日飲んでもダメなら病院へ。黒い便や吐血は問答無用で救急外来へ!

- 市販薬はあくまで一時しのぎ。頼りすぎず、かかりつけの薬剤師に相談する勇気を持つ。

あなたの胃が、一日でも早く穏やかになることを、心から願っています。

【重要:免責事項とお願い】

この記事は認定薬剤師である監修者の知見に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されています。

特定の症状や疾患の診断・治療を意図したものではありません。

個別の健康状態、薬剤の増量・減量、治療法については、必ず服用されている薬の主治医または薬剤師にご相談ください。

(※特に処方薬に関するアドバイスは、必ずお薬をもらった調剤薬局の薬剤師にご確認ください。)