【記事監修】 現役薬剤師(現場経験15年以上)

- ✅ 監修者:当サイト提携薬剤師

- ✅ 専門資格:認定薬剤師、認定実務実習指導薬剤師

- ✔ 15年以上にわたり、累計10万枚以上の処方箋を扱った豊富な臨床経験。

- ✔ 大学病院門前薬局での高度な専門処方(がん治療・難病薬)対応実績あり。

- ✔ 地域薬局・ドラッグストアでの一般の方への服薬指導・健康相談実績多数。

- ✔ 本記事は、公的データ(厚生労働省等)に基づき、監修者が内容の正確性と安全性を確認しています。

急な頭痛、つらい風邪の症状…。

そんなとき、「とりあえず市販薬でなんとかしようか」「いや、やっぱり病院に行くべきかな」と、薬局の棚の前で立ち尽くしてしまった経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。

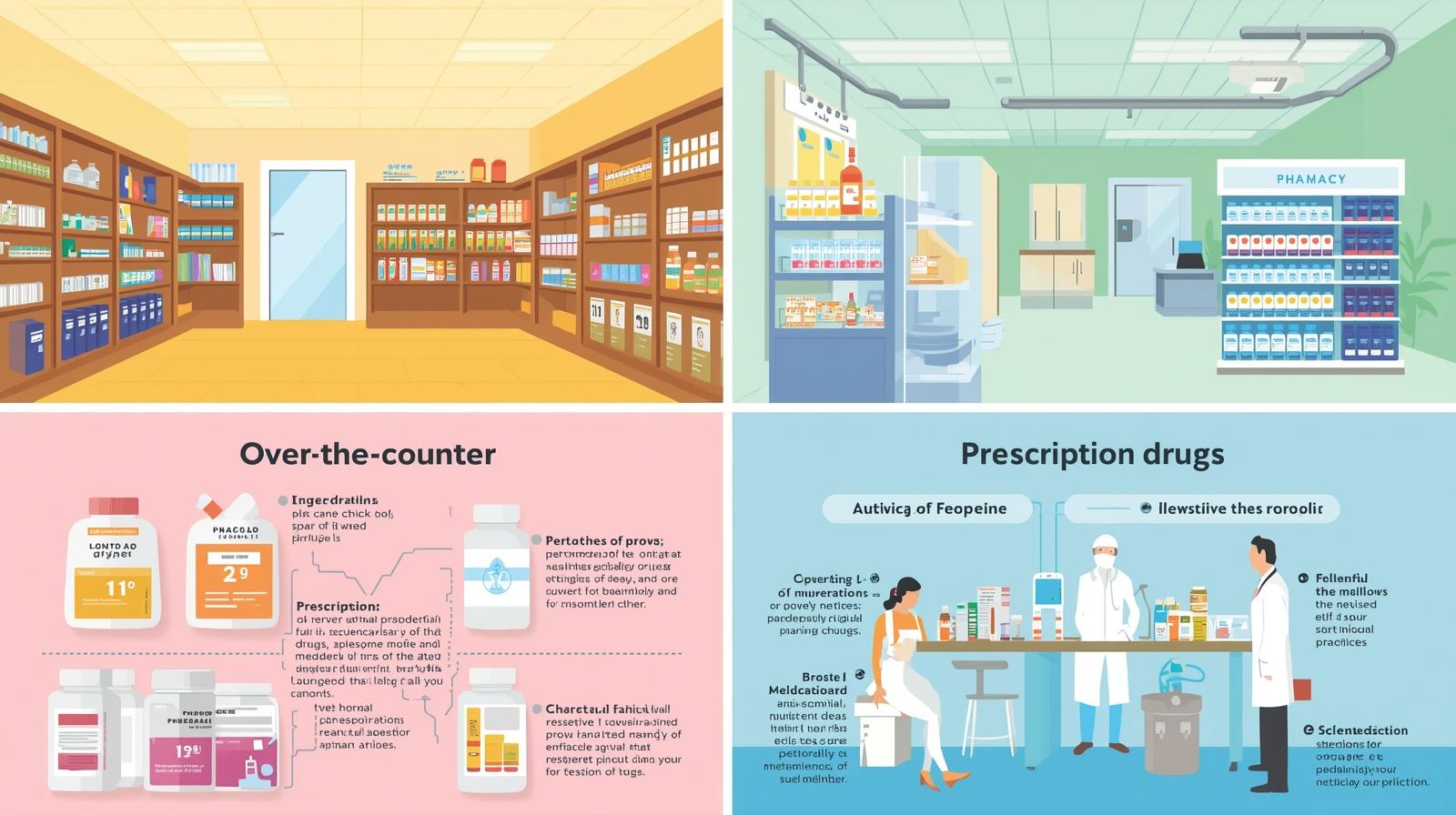

薬には、ドラッグストアで気軽に買える市販薬(OTC医薬品)と、医師の診断を経て処方される処方薬(医療用医薬品)の2種類があります。

「どっちも同じようなものじゃないの?」——もしあなたがそう思っているなら、少しだけ立ち止まってこの記事を読んでみてください。

実はこの2つ、似ているようでいて、その役割、効果の強さ、そして何より「安全性」に対する考え方が全く違うのです。

この記事では、15年以上薬局のカウンターに立ち、数えきれないほどの患者さんの相談に乗ってきた私が、あなたの症状に合わせた「後悔しない薬の選び方」を、現場のリアルな声を交えながらお伝えします。

市販薬と処方薬、何が違うの?役割と安全性の「根本的」な違い

① 市販薬(OTC医薬品):あなたの「セルフケア」を支える身近なパートナー

市販薬は「Over The Counter(カウンター越しに買える)」の略で、風邪薬や頭痛薬、胃腸薬など、あなた自身の判断で購入できる薬です。

その最大の役割は、病院に行くほどではない、比較的軽い症状を一時的に和らげること。

いわば、あなたの「ちょっとした不調」に寄り添う、セルフケアのサポーターです。

【薬剤師からの心からのお願い】

手軽に買えるからこそ、市販薬は自己責任で使うことが大前提です。

箱の中の説明書(添付文書)は、あなたを守るためのお守りのようなもの。

必ず隅々まで読み、少しでも不安があれば、私たち薬剤師や登録販売者に声をかけてください。

医療用医薬品は医師の診断に基づき使用される薬で、効果や使用方法など専門家による管理が必要です。

一方、市販薬(OTC医薬品)は、症状に応じて一般の方が薬局などで選び、自己判断で使用することが想定されています。

② 処方薬(医療用医薬品):病気の「根本治療」を目指す専門家の武器

一方、処方薬は、医師があなたの体を診察し、その病気を治すために「処方」する薬です。

その目的は、症状を和らげるだけでなく、病気の原因に直接アプローチし、根本的な治療を行うこと。

だからこそ、高い効果が期待できる反面、専門家による厳密な管理が不可欠なのです。

【ここが一番知ってほしい】効き目と副作用リスクの決定的違い

「同じ頭痛薬でも、市販薬と処方薬って何が違うの?」これは、薬局で本当によく聞かれる質問です。

答えは、「含まれている成分の種類や量が全く違うことがある」です。

そして、それが効き目や副作用のリスクの差に直結します。

一般的に、処方薬は病気の治療に特化しているため、市販薬よりも成分量が多く設定されていたり、市販薬にはない強力な成分が使われたりします。

【現場で感じること】「市販薬で効かなかった」の本当の意味

「市販の痛み止めをずっと飲んでたんだけど、だんだん効かなくなってきて…。しまいには胃が痛くなっちゃって」

そう言って駆け込んでこられた患者さん。お話を伺うと、自己判断で長期間、市販薬を使い続けていたケースでした。

市販薬は安全性が重視されるため、処方薬に比べて成分量が抑えられています。

しかし、それは「副作用がゼロ」という意味ではありません。

「5〜6日使っても良くならない」というのは、「その症状は市販薬で対応できるレベルを超えていますよ」という体からの危険信号なのです。

そのサインを無視して使い続けることは、根本的な原因を見過ごし、かえって体を傷つけることになりかねません。

同じ効果を表示していても、成分の種類や含量が異なるため、効き方や効き目、副作用のリスクに差があります。

【知らないと損する】市販薬の「ランク」と購入ルール

実は、市販薬と一口に言っても、副作用のリスクに応じてランク分けされており、誰から、どのように買うかが法律で決められています。

| 分類 | 特徴と代表例 | 販売ルール |

|---|---|---|

| 要指導医薬品 | 市販薬に転用されたばかりの新しい薬など。最も注意が必要。 | 薬剤師による対面での説明が必須。 |

| 第1類医薬品 | 副作用リスクが比較的高く、特に注意が必要。(例:一部の胃薬、発毛剤) | 薬剤師による説明が必須。 |

| 第2類医薬品 | 副作用リスクが中程度。市販薬の多くがここに分類。(例:多くの風邪薬、解熱鎮痛薬) | 薬剤師または登録販売者から購入可能。説明は努力義務。 |

| 第3類医薬品 | 副作用リスクが比較的低い。(例:ビタミン剤、整腸薬) | 薬剤師または登録販売者から購入可能。 |

【薬剤師の本音】「第1類」は伊達じゃない!

「なんでこの薬は薬剤師がいないと買えないの?」と聞かれることがあります。

特に第1類医薬品は、もともと処方薬だった成分が多く、効果が高い分、飲み合わせや使い方に細心の注意が必要な薬です。

私たちが説明するのは、ただの決まり事ではありません。

あなたの安全を確保するための、最後の砦なのです。

処方薬のメリット・デメリット|専門性・効果・費用のバランス

処方薬のメリット:専門家による「オーダーメイド治療」

- 最適な薬が手に入る:医師があなたの症状や体質を診断し、数ある薬の中から「あなたに一番合う薬」を処方してくれます。

- 安心感が違う:薬剤師が飲み合わせや副作用をダブルチェックし、正しい使い方を丁寧に説明してくれるので、安心して治療に専念できます。

- 経済的負担の軽減:健康保険が適用されるため、高価な薬でも自己負担は一部で済みます。

処方薬のデメリット:時間と手間がかかる

- 受診が必要:病院やクリニックに行って診察を受ける手間と待ち時間が発生します。

- すぐには手に入らない:夜間や休日に急に必要になっても、すぐに手に入れることは困難です。

【現場の鉄則】週末の急な発熱、どうする?

「週末の夜に子供が熱を出して…どうすればいいですか?」これは、親御さんからよく受ける切実な相談です。

「まずは、お子さん用の解熱剤(市販薬)でつらい症状を和らげてあげてください。

症状が和らいでも休日が明けたら、必ず小児科を受診してください。

また、熱剤を使っても改善しない場合は休日診療所や救急相談度口に連絡してください。」

市販薬はあくまで「つなぎ」の応急処置です。根本的な原因を探るためには、医師の診察が絶対に必要です。

判断に迷う場合は、救急相談窓口(#7119など)を頼る勇気も大切です。

賢く使えば節税も?「セルフメディケーション」という考え方

最近よく耳にする「セルフメディケーション」とは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽い体の不調は自分で手当てする」という考え方です。

市販薬を上手に活用することは、このセルフメディケーションの第一歩です。

さらに、国もこの取り組みを後押ししており、「セルフメディケーション税制」という制度があります。

これは、健康診断などを受けている人が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円を超えて購入した場合、税金が一部戻ってくるというお得な制度です。

対象の薬のパッケージには目印があるので、購入時に確認し、レシートを保管しておきましょう。

【最重要】市販薬か病院か?迷ったときの判断基準

では、具体的にどんな時に市販薬を選び、どんな時に病院へ行くべきか。

あなたの安全を最優先するための判断基準を、薬剤師の視点からお伝えします。

【安全のためのチェックリスト】

✔ 市販薬で様子を見ても良いケース

- 軽い頭痛や生理痛、食べ過ぎによる胃もたれなど、原因がはっきりしている一時的な症状。

- 鼻水やくしゃみなど、ごく軽い風邪のひき始め。

- ただし、使用は5〜6日を目安に。それ以上続くなら、それはもう「軽い不調」ではありません。

✔ すぐに病院を受診すべきケース

- 市販薬を飲んでも症状が全く良くならない、むしろ悪化している。

- 高熱、激しい痛み、嘔吐、呼吸困難など、明らかに「いつもと違う」症状がある。

- 同じ症状を何度も繰り返している。(根本的な原因が隠れている可能性)

- 持病(特に肝臓、腎臓、心臓、胃腸の病気)がある方、妊娠中・授乳中の方。

【薬剤師の警告】絶対にやってはいけないこと

「病院でもらった薬が残ってるから、市販の風邪薬と一緒に飲んでもいい?」

この質問、実は非常に危険です。答えは、絶対にNOです!

成分が重複して予期せぬ副作用を招いたり、効果が強くなりすぎて体に深刻なダメージを与えたりする可能性があります。

薬の飲み合わせは、パズルのように複雑です。自己判断での組み合わせは、絶対にやめてください。

薬を飲む際の基本的なマナーや、飲み忘れ時の対応も知っておくと安心です。

まとめ:正しい知識で、あなたと家族の健康を守る

最後に、この記事の最も大切なポイントをまとめます。

- 市販薬は「応急処置」、処方薬は「根本治療」と心得る。

- 市販薬は手軽だが、効き目はマイルドで、自己責任が伴う。

- 処方薬は効果が高い分、専門家の管理が不可欠。

- 市販薬を5〜6日使っても良くならない時は、迷わず病院へ。

- 持病がある方や妊娠中の方、薬の飲み合わせが不安な方は、自己判断せず必ず薬剤師に相談する。

薬は、正しく使えばあなたの力強い味方になります。しかし、使い方を間違えれば、思わぬリスクも伴います。この記事が、あなたが賢く、そして安全に薬と付き合っていくための一助となれば、薬剤師としてこれ以上の喜びはありません。

【重要:免責事項とお願い】

この記事は認定薬剤師である監修者の知見に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されています。

特定の症状や疾患の診断・治療を意図したものではありません。

個別の健康状態、薬剤の増量・減量、治療法については、必ず服用されている薬の主治医または薬剤師にご相談ください。

(※特に処方薬に関するアドバイスは、必ずお薬をもらった調剤薬局の薬剤師にご確認ください。)