【記事監修】 現役薬剤師(現場経験15年以上)

- ✅ 監修者:当サイト提携薬剤師

- ✅ 専門資格:認定薬剤師、認定実務実習指導薬剤師

- ✔ 15年以上にわたり、累計10万枚以上の処方箋を扱った豊富な臨床経験。

- ✔ 大学病院門前薬局での高度な専門処方(がん治療・難病薬)対応実績あり。

- ✔ 地域薬局・ドラッグストアでの一般の方への服薬指導・健康相談実績多数。

- ✔ 本記事は、公的データ(厚生労働省等)に基づき、監修者が内容の正確性と安全性を確認しています。

急な発熱。

「ああ、熱が出てきちゃった…解熱剤、今すぐ飲むべき?それとも、もう少し様子を見た方がいいのかな?」

高熱が出ると、誰だって不安になりますよね。

薬局のカウンターに立っていると、そんな切実な悩みを抱えた方にお会いします。

「熱が38℃超えたんですけど、薬飲んでいいですか?」と、数えきれないほどの患者さんの相談に乗ってきました。

この記事では、そんなあなたの「どうしよう?」を解決するために、薬局の現場で私が肌で感じてきたことを交えながら、解熱剤との上手な付き合い方をお伝えします。

もう「熱の数字」に振り回されるのはやめにしましょう。大切なのは、あなたの「体の声」です。

解熱剤は「熱を下げる薬」じゃない?本当の役割と飲むべきタイミング

まず、一番大切なことからお話ししますね。

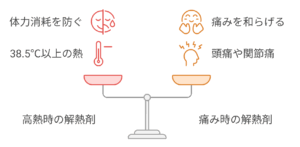

実は、解熱剤は、病気の原因そのものを治す薬ではありません。

ウイルスや細菌を退治してくれる魔法の薬ではないんです。

では、何のために飲むのか?それは、発熱によって引き起こされる「つらい症状」を和らげるためです。

ズキズキする頭痛、ギシギシと痛む関節、体中が鉛のように重くだるい感じ…。

これらの症状は、体力をどんどん奪っていきます。

薬局で「つらそうですね…」とお声がけすると、「熱くらいで薬に頼るのは…」と我慢してしまう方が本当に多いんです。

でも、私はいつもこうお伝えしています。

「無理して体力を消耗したら、回復が遠のいてしまいますよ。

薬は、あなたの体が病気と戦うのを『応援』するためのサポーターなんです」と。

👨⚕️薬剤師の“現場”コラム

「熱は下げない方が早く治るって聞いたんですけど…」これは、本当によく聞かれる質問です。

確かに、発熱は体がウイルスと戦っている証拠。

でも、その戦いであなたが疲れ果ててしまっては元も子もありません。

眠れない、食事がとれないほどのつらさは、体の防御力をかえって弱めてしまうんです。

「つらくて動けない」と感じたら、それは体からのSOS。

我慢せずに薬で体を楽にして、しっかり休む。

それが、回復への一番の近道なんですよ。

厚生労働省も、インフルエンザの際の解熱剤使用について指針を示しています。

Q20:インフルエンザにかかったら解熱剤は使わない方が良いのですか?

A:インフルエンザに伴う発熱に対しては、アセトアミノフェンを第一選択薬とします。

(後略)

「つらいな」と感じたら、無理は禁物。

ただし、症状が長引く場合や、いつもと違うと感じたら、必ず医師や薬剤師に相談してくださいね。

【症状別】こんな時はどうする?解熱剤を飲むべきか見極めるポイント

「じゃあ、具体的にどんな症状の時に飲めばいいの?」という声が聞こえてきそうですね。

ここからは、具体的なシーン別に解説していきます。

ケース1:37.5℃前後の「微熱」。

飲むべき?

37.5℃くらいの微熱で、他に目立った症状がなく、比較的元気なら、すぐに解熱剤を飲む必要はありません。

体は今、一生懸命ウイルスと戦おうと体温を上げている最中です。

ここで無理に熱を下げてしまうと、その邪魔をしてしまう可能性も。

まずは水分をしっかり摂って、暖かくして安静に。

体の免疫力がしっかり働ける環境を整えてあげましょう。

ただし、平熱が低い方や、微熱でも倦怠感がひどい場合は、無理せず専門家に相談してください。

ケース2:38.5℃以上の「高熱」。

ぐったりして動けない…

38.5℃を超える高熱は、体力を著しく消耗させます。

特に、「ぐったりして食欲もない」「頭が痛くて眠れない」といった状態なら、迷わず解熱剤の使用を検討しましょう。

薬で一時的にでも症状が和らげば、少し食事ができたり、ぐっすり眠れたりします。

この「休息」こそが、回復力を高めるために何より重要なんです。

ケース3:「悪寒や震え」がある。

ゾクゾクして寒い!

🚨【最重要】このタイミングでは飲まないで!

ゾクゾクと寒気がしたり、体がガタガタ震えたりするのは、体が「これから熱を上げるぞ!」というサイン。

体温を上昇させて、ウイルスと戦う準備をしているのです。

このタイミングで解熱剤を飲むと、体がやろうとしていることと真逆の作用となり、体に大きな負担をかけてしまいます。

薬局でも「寒いなら、まず毛布にくるまってください!」とお伝えしています。

寒気がおさまり、今度は「体の中からカッと熱い」と感じるようになってからが、解熱剤を飲むベストタイミングです。

熱の上がり始め(悪寒・震え)は体を温めることに専念し、熱が上がりきって「暑い」と感じるフェーズに変わってから、薬の力を借りましょう。

【薬剤師が回答】みんなが気になる解熱剤Q&A

薬局のカウンターで、本当によくいただく質問をまとめました。

あなたの疑問もこの中にあるかもしれません。

Q1. 薬を飲んだのに、熱が下がりません…

A. まず、薬が効き始めるまでには30分~1時間ほどかかります。

少し様子を見てください。

それでも全く熱が下がる気配がない、または一度下がってもすぐにぶり返す場合は、病気の勢いが強いサインかもしれません。

決められた服用間隔をあけても改善しない場合は、自己判断で続けず、速やかに医療機関を受診してください。

Q2. 食欲がなくて…空腹で飲んでも大丈夫?

A. これは薬の成分によります。とても重要なポイントです。

- アセトアミノフェン:比較的、胃に優しい成分です。空腹時でも服用可能な製品が多いですが、念のため説明書は確認してください。

- イブプロフェン、ロキソプロフェン:これらは胃を荒らす副作用が出やすい成分です。「何かお腹に入れてから飲んでくださいね」と必ずお伝えしています。固形物が無理なら、ゼリー飲料やスープ、ヨーグルトなど、少しでも胃に膜を作ってくれるものを摂ってから服用しましょう。

Q3. 子どもが熱を出しました。どうすれば?

A. お子さんの発熱は、親御さんにとって本当に心配ですよね。

大人とは違う、特別な注意が必要です。

🚨【お子様への使用:3つの鉄則】

- タイミングは「つらさ」で判断:熱の高さだけでなく、ぐったりしている、機嫌が極端に悪い、水分も受け付けないなど、お子さんの様子をよく観察してください。

- 子ども用の薬を、正しい量で:絶対に大人の薬を分けて与えないでください。お子さんには、年齢や体重に合わせた子ども用の薬が必要です。シロップや坐薬など、形状も様々です。必ず説明書通りの量を守ってください。

- 迷ったら専門家へ:特に乳幼児や、熱性けいれんを起こしたことがあるお子さんの場合は、自己判断は禁物です。かかりつけ医や薬剤師に必ず相談してください。

どの薬を選べばいい?解熱剤の主な成分と選び方のコツ

市販の解熱剤は、主に3つの成分に分けられます。

それぞれの特徴を知って、自分に合ったものを選びましょう。

| 主要成分 | 特徴 | 特に注意したいこと |

|---|---|---|

| アセトアミノフェン | 作用が穏やかで、胃への負担が少ない。

子どもや高齢者にも使われやすい。 |

決められた量を超えると肝臓に負担がかかる。

お酒をよく飲む方は特に注意。

|

| イブプロフェン | 解熱・鎮痛効果が比較的強い。

炎症を抑える作用もある。 |

胃腸障害が出やすい。

喘息の既往がある方、腎臓が悪い方は要相談。 |

| ロキソプロフェン | 解熱・鎮痛効果がシャープで速効性が期待できる。 | 胃腸障害のリスクあり。

(市販薬は胃を守る成分配合のものも多い) |

持病(特に腎臓、肝臓、心臓の病気、喘息)がある方や、他に薬を飲んでいる方(特に血液をサラサラにする薬など)は、購入前に必ず薬剤師に声をかけてください。

「これくらい大丈夫だろう」という自己判断が、思わぬ事故につながることがあります。

【最終チェック】薬を飲む前に、これだけは守って!

最後に、安全に薬を使うための絶対的なルールをお伝えします。

ルール1:服用間隔と量は「絶対」に守る

「効かないから、もう1錠飲んじゃえ」「まだ4時間しか経ってないけど、つらいから飲もう」…これは非常に危険です。

服用間隔は、薬の成分が体から安全に排出される時間を計算して決められています。

これを無視すると、体内に薬が溜まりすぎてしまい、肝臓や腎臓に深刻なダメージを与える可能性があります。

効き目が悪いと感じたら、量を増やすのではなく、医療機関に相談です。

ルール2:「薬の重複」に気をつける

市販の総合感冒薬(風邪薬)や痛み止めには、解熱鎮痛成分が含まれていることがほとんどです。

解熱剤と風邪薬を一緒に飲むと、知らず知らずのうちに成分を過剰摂取してしまう危険があります。

「今、何か他に薬を飲んでいませんか?」これは、私たちが必ず確認する質問です。

お薬手帳があれば、ぜひ見せてください。

安全な薬物治療のための、大切な一手間です。

すぐに病院へ行くべき「危険なサイン」

以下の症状が見られる場合は、解熱剤で様子を見ている場合ではありません。

夜間や休日でも、すぐに医療機関を受診してください。

- 呼吸が苦しそう、ゼーゼーしている

- 意識が朦朧としている、呼びかけへの反応が鈍い

- 顔色が悪く、唇が紫色になっている

- 水分が全く摂れず、ぐったりしている

- けいれんを起こした

- 体に発疹が出ている

まとめ:解熱剤と上手に付き合い、つらい時を乗り切ろう

長い記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

最後に、大切なポイントをまとめます。

- 解熱剤は「熱の高さ」ではなく「体のつらさ」を和らげるために使う。

- 悪寒・震えがある「熱の上がり始め」は避け、体が熱くなってから飲むのが効果的。

- 服用間隔と量は絶対に守る。自己判断で増やさない。

- 他の薬との飲み合わせに注意。風邪薬との併用は特に危険。

- お子さんには、子ども用の薬を正しい量で。

- つらい時は我慢せず、薬の力を借りてしっかり休むことが、回復への一番の近道。

発熱は体からのサインです。

そのサインを正しく理解し、解熱剤を「サポーター」として上手に使うことで、つらい時期を賢く乗り切ることができます。

【重要:免責事項とお願い】

この記事は認定薬剤師である監修者の知見に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されています。

特定の症状や疾患の診断・治療を意図したものではありません。

個別の健康状態、薬剤の増量・減量、治療法については、必ず服用されている薬の主治医または薬剤師にご相談ください。

(※特に処方薬に関するアドバイスは、必ずお薬をもらった調剤薬局の薬剤師にご確認ください。)