【記事監修】 現役薬剤師(現場経験15年以上)

- ✅ 監修者:当サイト提携薬剤師

- ✅ 専門資格:認定薬剤師、認定実務実習指導薬剤師

- ✔ 15年以上にわたり、累計10万枚以上の処方箋を扱った豊富な臨床経験。

- ✔ 大学病院門前薬局での高度な専門処方(がん治療・難病薬)対応実績あり。

- ✔ 地域薬局・ドラッグストアでの一般の方への服薬指導・健康相談実績多数。

- ✔ 本記事は、公的データ(厚生労働省等)に基づき、監修者が内容の正確性と安全性を確認しています。

薬を飲むとき、皆さんはどんな飲み物を使っていますか?

「水以外で飲んだことないよ」という方もいれば、「忙しいし、まあいいか」と、つい手近にあるお茶やジュースで薬を流し込んでしまう方もいるかもしれません。

実は、その「たった一口」が、あなたの体の中で、薬の運命を大きく左右してしまうことがあるんです。

これは決して大げさな話ではありません。

薬剤師として15年以上カウンターに立ち続けてきましたが、「ちゃんと薬を飲んでいるのに、どうも効いている気がしない…」と不安そうな顔で相談に来られる方や、逆に予期せぬ作用に苦しむ方を、私は何度も見てきました。

その原因が、飲み物だったというケースは本当に多いのです。

【何よりも大切なお願い】自己判断は、本当に危険です。

薬が効きすぎたり、思わぬ副作用が出たりすることは、あなたの健康を深刻なリスクに晒す可能性があります。

この記事で紹介する「避けるべき飲み物」を心に留め、薬を飲むときは必ず「水」か「ぬるま湯」でお願いします。

あなたの体を守るため、心からのお願いです。

この記事では、現役薬剤師である私が、薬と飲み物の「なぜダメなのか?」という理由から、安全な飲み方まで、教科書的な知識だけでなく、現場で実際に感じてきたリアルな声を交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

「薬は水で飲む」——。

この当たり前のようで、実は奥が深い習慣こそが、あなたの大切な体を守り、治療効果を最大限に引き出すための、最も確実な第一歩なのです。

この記事を読み終えたとき、きっと「次から絶対に水で飲もう」と思っていただけるはずです。

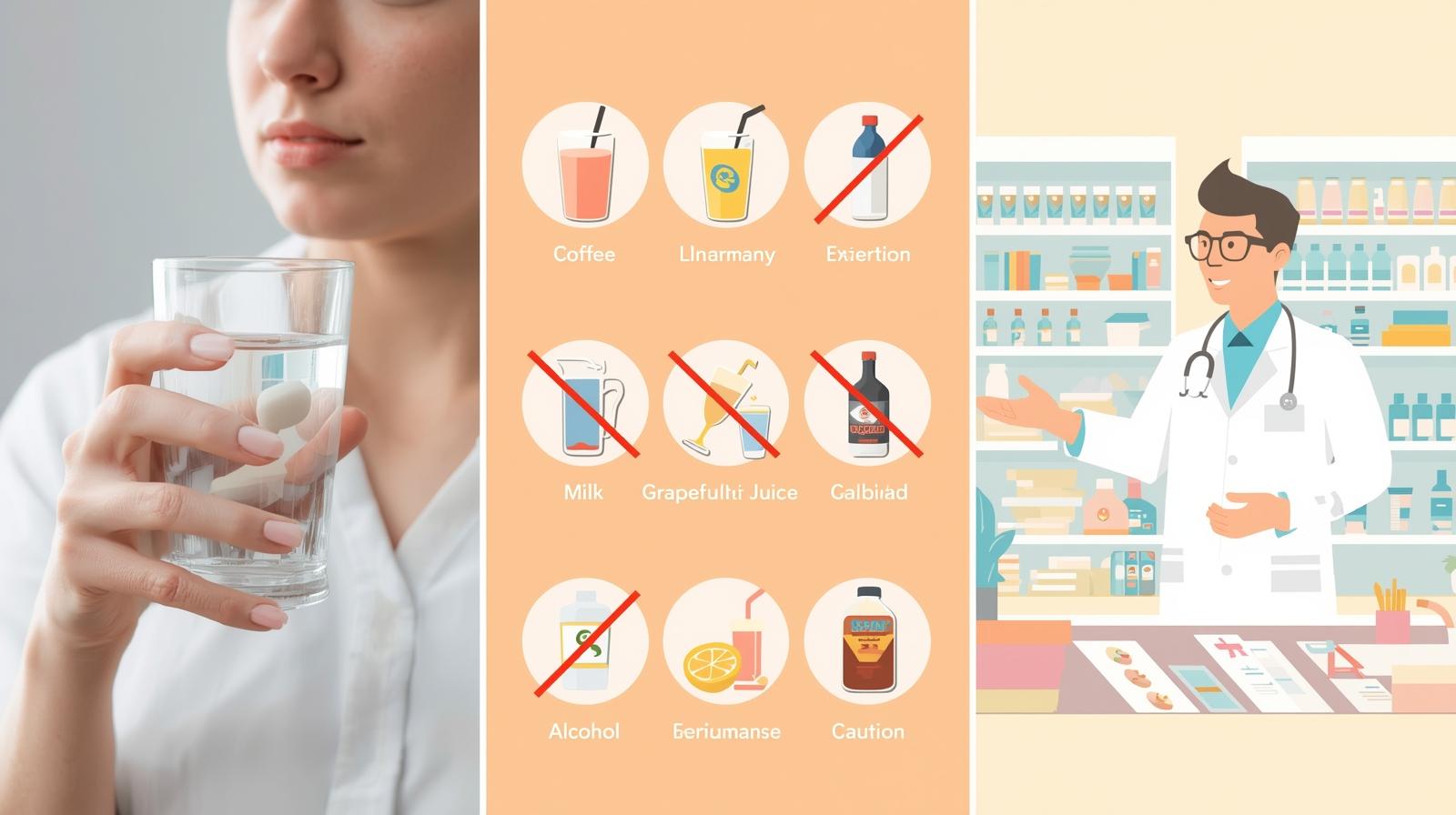

【薬剤師が警鐘】これだけは避けて!薬との相性が悪いNG飲み物ワースト7

薬は、コップ1杯程度の水かぬるま湯で飲むのが基本です。

これ以外の飲み物で薬を飲むと、薬の吸収が悪くなったり、効き目が強くなりすぎたり、あるいは思わぬ副作用が出ることがあるので注意が必要です。

薬を飲むときは、「常温の水」か「ぬるま湯」が絶対的な基本です。

でも、日常生活では「水がない!」という場面もありますよね。「お茶くらいなら…」「ジュースでも大丈夫かな?」そんな風に考えてしまう気持ち、よく分かります。

しかし、薬によっては特定の飲み物と出会うことで、体の中での吸収や分解のプロセスが大きく狂ってしまうことがあります。

その結果、期待した効果が得られないどころか、つらい副作用に苦しむ危険性すらあるのです。

【薬剤師の告白】「効かない」の裏側にある、飲み物との悲しい関係

薬と飲み物の相性が悪いのは、体の中で「相互作用」という化学反応が起きてしまうからです。

「相互作用」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、要は薬と飲み物の成分がケンカしてしまう、とイメージしてください。

例えば、飲み物に含まれる成分が薬の成分とガッチリと手を組んでしまって吸収を邪魔したり、逆に、薬を分解してくれる体の中の働き(酵素)にブレーキをかけてしまったりするのです。

【現場で感じること】患者さんの切実な悩み

「この薬、どうも効き目が弱い気がするんです…」

薬局でそう言ってうつむく患者さんに、私はじっくりとお話を伺います。

生活習慣を一つひとつ聞いていくと、「毎朝、朝食と一緒にコーヒーで飲んでるよ」という方が、本当に少なくありません。

長年の「いつもの習慣」が、良くなるはずの症状の改善を、皮肉にも妨げてしまっている。

その事実を知ったときの患者さんの驚いた顔と、私の「ああ、もっと早くお伝えできていれば…」というもどかしい気持ち。

この繰り返しを、私はもう終わりにしたいのです。

知っておかないと怖い…相互作用が引き起こす3つのリスク

相互作用によって体に起こる変化は、決して甘く見てはいけません。

- 効果が弱まる(吸収阻害):薬が腸から血液中にきちんと吸収されず、せっかく飲んだのに効果が出ない。

- 効きすぎる(代謝遅延):薬が体内に長く留まりすぎてしまい、効果が過剰に出たり、危険な副作用が強く現れたりする。これが最も恐ろしいケースです。

- 効果がすぐ消える(代謝促進):薬がすぐに分解されてしまい、病気を治すための力が十分に発揮されないまま体から排出されてしまう。

特にコーヒーとの飲み合わせや、時間の間隔についてはこちらで詳しく解説しています。

【保存版】薬剤師が実名で挙げる!薬と一緒に飲んではいけない飲み物7選

グレープフルーツジュースには、一部の薬の分解を妨げる成分が含まれており、薬の効果が強く出すぎたり、副作用が現れやすくなったりすることがあります。 新しい薬が処方された際は、薬剤師にご確認ください。

出典:Q2 グレープフルーツジュースを避けるべきくすりがあるそうですが、どんなくすりですか。| 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)

ここからは、薬との飲み合わせで特に注意してほしい7つの飲み物を、私の経験も交えながら具体的にお話しします。

① お茶(緑茶・紅茶・ウーロン茶):鉄剤の効果を帳消しに?

お茶に含まれる「タンニン」は、一部の薬の成分と結合しやすい性質があります。

特に貧血の治療で使われる鉄剤との相性は最悪です。

タンニンが鉄とくっついてしまい、体への吸収を邪魔してしまうのです。

せっかく毎日頑張って薬を飲んでいるのに、貧血が全く改善しない…なんて悲しいことになりかねません。

【薬剤師からのアドバイス】

貧血の治療をされている方は、薬を飲む前後1〜2時間は、緑茶や紅茶、ウーロン茶などを飲むのを我慢してください。

それだけで、薬の効果は全く違ってきます。

② 牛乳・乳製品:カルシウムが薬の吸収に「待った」をかける

牛乳やヨーグルトに含まれる「カルシウム」も、薬にとっては厄介な存在になることがあります。

一部の抗生物質や骨粗しょう症の薬は、カルシウムと結合して溶けにくい塊を作ってしまいます。

これでは、薬が腸から吸収されず、効果を発揮できません。

「体に良いから」と牛乳で薬を飲むのは、かえって治療の妨げになるのです。

③ コーヒー:カフェインが副作用をブーストしてしまう

コーヒーに含まれる「カフェイン」には興奮作用があります。

これが、風邪薬や喘息の薬(気管支拡張薬)に含まれる成分と合わさると、作用が倍増してしまうことがあります。

その結果、心臓がドキドキしたり、夜眠れなくなったり、手が震えたり…といったつらい副作用が強く出てしまうのです。

良かれと思って飲んだコーヒーが、体調をさらに悪化させるなんて、本末転倒ですよね。

④ 炭酸飲料:薬のバリアを壊してしまう?

炭酸飲料は酸性度が高いため、薬によっては錠剤の周りを覆っているコーティングを溶かしてしまうことがあります。

このコーティングは、薬が「腸で溶ける」ように設計されている証。胃で溶けてしまうと、効果が変わるだけでなく、胃の粘膜を荒らして胃痛の原因になることもあります。

⑤ グレープフルーツジュース:最も注意すべき危険な組み合わせ

これは薬剤師として、最も強く警告したい飲み物です。

グレープフルーツジュースに含まれる成分は、肝臓で薬を分解する酵素の働きを強力にブロックしてしまいます。

その結果、薬の血中濃度が異常に高くなり、まるで薬を過剰摂取したかのような危険な状態に陥ることがあります。

特に血圧の薬(カルシウム拮抗薬)やコレステロールの薬(スタチン系)を飲んでいる方は、血圧が下がりすぎたり、筋肉にダメージが出たりと、命に関わる副作用を引き起こす可能性があります。

この影響は2〜3日続くこともあるため、これらの薬を飲んでいる間は、絶対に飲まないでください。

⑥ アルコール(お酒):肝臓へのダブルパンチで命の危険も

言うまでもありませんが、薬とお酒の組み合わせは絶対にNGです。

薬もアルコールも、主に肝臓で分解されます。一緒に摂取すれば、肝臓はオーバーワークで悲鳴を上げてしまいます。

さらに、睡眠薬や精神安定剤、風邪薬など脳に作用する薬と飲むと、強烈な眠気や意識障害を引き起こし、最悪の場合、命を落とす危険もあります。

軽い気持ちで「一杯だけ」が、取り返しのつかないことになるのです。

⑦ スポーツドリンク・栄養ドリンク:「体に良さそう」という落とし穴

スポーツドリンクは糖分やミネラル、栄養ドリンクはカフェインやビタミンなどが豊富です。

これらが薬の吸収に影響したり、カフェインが副作用を強めたりすることがあります。「疲れているから」と栄養ドリンクで薬を飲むのは、実はリスクのある行為なのです。

【結論】薬の最高のパートナーは「コップ一杯の水」ただそれだけ

薬はジュースではなく水か、ぬるま湯で飲みましょう。

また、薬を飲むときの水の量は、コップ1杯が目安です。

少なすぎると、薬がのどや食道に張りついて炎症を起こす可能性があります。

ここまで様々なNGな飲み物についてお話してきましたが、結論はとてもシンプルです。

薬を飲むときは、「常温の水」か「ぬるま湯」で飲んでください。薬剤師として、これ以外の選択肢は考えられません。

- 薬の邪魔をしない唯一の存在:水は、薬の成分と化学反応を起こすことがなく、吸収を妨げることもありません。最も信頼できるパートナーです。

- 薬を目的地まで確実に届ける:コップ1杯(約200ml)のたっぷりの水で飲むことで、薬が食道に張り付くことなく、スムーズに胃まで運ばれ、素早く溶けて吸収されます。

- 胃への優しさ:十分な量の水は、薬が胃の粘膜に直接触れる時間を短くし、胃荒れを防ぐクッションの役割も果たしてくれます。

「たかが水」と侮らないでください。あなたの体を守り、治療を成功に導くための、最も重要で簡単な習慣なのです。

【薬剤師からの心からのお願い】どうか、一人で悩まないでください

薬の飲み方や飲み合わせで、少しでも「あれ?」と疑問に思ったり、不安を感じたりしたら、「こんなこと聞いていいのかな…」なんて絶対に思わないでください。

私たち薬剤師や医師に、遠慮なく声をかけてください。

私たちは、薬の専門家であると同時に、あなたの健康を心から願うパートナーです。

あなたの体質や生活スタイルまで考えて、最適なアドバイスをします。

【薬剤師の本音】正直に話してくれることが、一番の安心材料です

薬局で「このお薬、グレープフルーツはダメですよ」とお伝えすると、「昨日、食べちゃったんだけど…大丈夫?」と不安そうに打ち明けてくれる方がいます。

そんなとき、私は「正直に話してくださって、本当にありがとうございます!」と心から思います。その一言があれば、私たちは「では、今日はこうしましょう」と次の手を考えることができるのです。隠したり、ごまかしたりすることが一番危険です。どうか、私たち専門家を頼ってください。

野菜ジュースや青汁で飲むリスクについてはこちらを参考にしてください。

まとめ:正しい知識が、あなたの未来の健康を守る

最後に、この記事で最もお伝えしたかったことをまとめます。

- 薬を飲むときは、コップ1杯の「水」か「ぬるま湯」が絶対のルールです。

- お茶、牛乳、コーヒー、ジュース、お酒などは、薬の効果を弱めたり、危険な副作用を引き起こしたりするリスクがあります。

- 特にグレープフルーツジュースと一部の薬の組み合わせは命に関わることもあるため、絶対に避けてください。

- 飲み合わせに少しでも不安があれば、自己判断せず、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。

正しい飲み方を実践することは、薬の効果を最大限に引き出し、何よりもあなた自身の安全を守るための、最高の自己投資です。

【免責事項と大切なお願い】

この記事は、薬剤師としての知識と経験に基づき、医薬品の安全な使用に関する一般的な情報提供を目的としています。特定の病気の診断や治療を推奨するものではありません。

現在服用中の薬の変更や、ご自身の症状に関する具体的な判断については、必ず主治医またはかかりつけの薬剤師にご相談ください。